アトリエにて(その1)岩元鐵郎

(三)アトリエにて(その1)

吉井町を東西に貫流する、寛文以来の用水に沿って東に行くと、観光資源として町に買い取られた豪商のお母屋の隣に、画家尾花成春氏の家が見えてくる。構え、というものの無い、素直なたたずまいで、もとは醤油屋の倉だった。なまこ壁の頑丈過ぎる程の造りを生かして手を入れ、味のある住まいとしてている。招じ入れられるアトリエは後に増築したもので、三十畳程の広さ、描きかけの作品、画材、オブジェがその過半を占め、一隅にある二枚の座布団が、画家と来訪者が落ち着く、アトリエの自ずからなる焦点となっている。

隣家の棟瓦に一羽の白鷺が立っていた。

画家はアトリエの窓越しに、さっきから鷺を注視していたらしい。座布団を勧める中腰で、鳥を指差して、

「いつまで見ても、飽かんのですよ。」

と、言う。

窓枠に限られて、鷺は一枚の絵を為している。画面の半ば斜めに埋める旧家の甍、白鷺、一片の雲もない青空。鷺の頭の羽毛が乱れ、姿勢が動いて、時折、風の過ぎるのが分かる。

「凛然として侵すべからず。原始人にも同じものがあったに違いない。」

画家は頷いた。

「窓枠の内に、甍、白鷺、青空のコンポジションが生じ、凛々しい、という、形而上のものを現前させた。具象性に囚われると、非実在のものが実在となることはない。甍、白鷺、青空の具象性が、偶然、窓枠によって、抽象化され、視る者の内面の現象となったのでしょう。」

若い頃、画家はメキシコに旅行して、沸騰する植物の群落に対峙する体験を持った。彼は砂漠の植物の目の眩むような存在の背後に、神性と言うべきものを感じ取っていた。この体験は、その後十年の、制作の姿勢を決める要因となり、体験の形象化の為に、筑後川の氾濫原を描き続ける執拗な試行が続いた。七十年代の後半、画家の聖域となっていた氾濫原に、建設省の河川工学が闖入して、その豊かなトポスの意味を一掃してしまう。モチーフを失って後、作品の主観性は益々尖鋭となり、具象性を全く抛棄して、黒が基調となる。対象と体験の間に漂う超越的なものの視覚化、そして、その認識の独自性の表象。これは最早、形而上学そのものと言える。畢竟は、真理を、絵画的に翻訳し、白日の下に曝して見せる、ということだが、この画家として第一級の使命を自らに課して、猶、試行は続けられている。

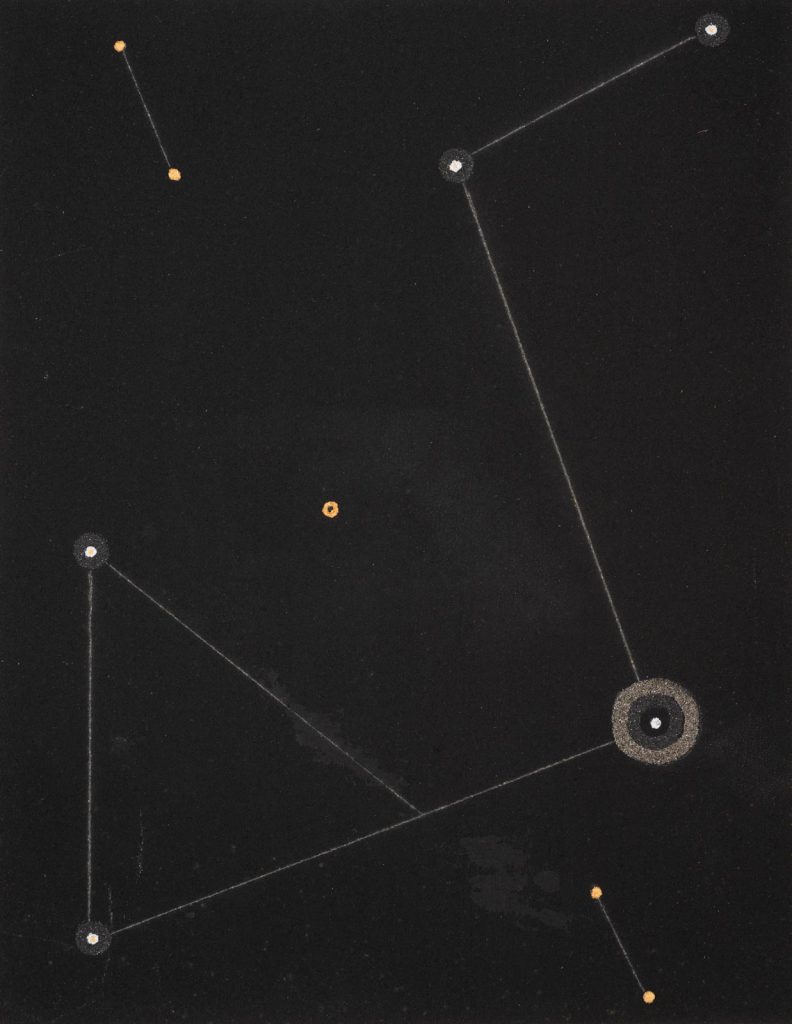

画家は製作した作品の七、八点近くに並べて、感想を求めた。絵の具に砂鉄と煤を混ぜた堅牢なマチエールの黒地に、天体写真に見る木星の衛星イオを思わせる白が浮いている。見る者はそこに、一応の非実在の形象を視る。しかし、この虚構から導かれる筈の存在の機微は、紙一重で姿を現さない。未踏峯の登頂を目指し、登り登って、頂上を眼前に見て、という思いがした。イオは、やはり現実的なものの単なる表象に止まって、徹底した主観性への沈潜を阻害しているのではないか、と感じた。私は画家に

「画面に何が足りないのか、何が多いのか、それは私には分からない。」

と、言う他はなかった。

続く

2000年2月 岩元鐵郎

尾花成春展 開催中@ギャラリー安政

「花に語る」2011 M30

2022.7.4